Villa Montes: la miel que protege el bosque y empodera a las mujeres guaraníes

Tres emprendimientos liderados por mujeres guaraníes de Villa Montes, en el Chaco boliviano, han encontrado en la producción de miel una alternativa para sostener a sus familias y enfrentar la sequía y la pérdida de cultivos. Al mismo tiempo, revalorizan su riqueza cultural y fortalecen la economía local.

En Villamontes, corazón del Chaco boliviano, un bosque golpeado por la sequía y la deforestación todavía resguarda esperanza. Allí, tres emprendimientos liderados por mujeres apuestan a la miel como una alternativa para diversificar su economía de forma sostenible y en armonía con la naturaleza.

“Por la sequía hemos perdido hasta el 50% de nuestra producción. Yo cultivaba hasta dos hectáreas de maíz, anco y zapallo”, explica Etelvina Robles, comunaria y productora de miel de San Antonio.

La sequía ha golpeado con fuerza al Gran Chaco en los últimos años. En 2022, Villa Montes declaró desastre tras reportar más de 800 familias damnificadas y la pérdida de gran parte de sus cultivos. Dos años después, la situación fue aún más crítica: más de 10 mil familias fueron afectadas y cerca de 2.700 hectáreas de producción se perdieron, según datos de Defensa Civil de Bolivia.

Frente a las pérdidas y la incertidumbre que provoca la sequía en el Chaco, algunas comunidades buscan alternativas de sustento que les ayuden a resistir y adaptarse. Una de ellas es la apicultura, que se ha convertido en fuente de ingresos y, al mismo tiempo, en un vínculo con la protección de los bosques. Así lo demuestran tres grupos de mujeres de las comunidades guaraníes de San Antonio, Chimeo y Tahiguaty, que emprendieron con la venta de miel y sus derivados.

Miel que nace en un área protegida

Un día nublado se vuelve propicio para que un grupo de mujeres se interne en el bosque a revisar sus apiarios. Entre ellas está doña Etelvina, lideresa de la Asociación de Productores de Miel y Derivados de San Antonio, quien alista sus herramientas de trabajo. Explica que el terreno donde desarrollan esta actividad pertenece a la comunidad La Costa, dentro del Parque nacional y área natural de manejo integrado Aguaragüe.

Esta área protegida alberga una valiosa biodiversidad y nacientes de agua dulce esenciales para el ecosistema y las comunidades. En este entorno, las mujeres instalaron sus apiarios, aprovechando el bosque para que las abejas recolectan néctar de árboles nativos, como el algarrobo, que aportan a la miel un aroma y sabor únicos.

Hasta 2020, las actuales integrantes de la asociación se dedicaban únicamente al cultivo de maíz, anco, poroto y zapallo. Sin embargo, la sequía redujo drásticamente la producción y, con ella, sus ingresos económicos. “Somos once mujeres, estamos con el proyecto desde el 2020 y con la llegada de la pandemia quedó paralizado, (pero) a finales de 2023 reiniciamos con el trabajo, nos ayudó la oenegé Ayuda en Acción”, cuenta Etelvina.

Cuando ella y sus dos compañeras llegan al área donde se encuentran las colmenas, en la comunidad de La Costa, inician la preparación de las chimeneas para producir el humo necesario que calma a las abejas y les permite acceder con seguridad a la zona de trabajo. Una vez encendido el fuego, se colocan el traje y el equipo especial que las protege completamente, desde la cabeza hasta los pies.

Dora Pantaleón, quien acompaña a Etelvina, explica que la asociación cuenta con 19 colmenas, de las cuales cosechan dos veces al año. La primera recolección fue en febrero, pero debido a las fuertes lluvias solo se obtuvieron 13 kilos por colmena, frente a las cosechas habituales, cuando alcanzan hasta 20 kilos. En esta etapa de floración, esperan tener la segunda cosecha en aproximadamente 45 días.

“En la última cosecha las flores sufrieron deterioro por la lluvia que duró como tres meses”, cuenta la productora.

Cabe destacar que las mieles monoflorales, como la de urundel o cuchi, se producen a partir del néctar de una sola especie de flor, mientras que las multiflorales combinan néctar de varias especies como algarrobo, bobo, cítricos y flores silvestres. En el Chaco boliviano, destaca la miel de mistol por su sabor y cualidades únicas.

La miel recolectada se distribuye de manera equitativa entre las asociadas. Además, cada socia realiza ventas de forma independiente, ofreciendo el producto en su barrio o directamente a los vecinos. Al mismo tiempo, la asociación mantiene una base de clientes fijos y distribuye su miel tanto en el mercado local como en otros municipios del Gran Chaco.

Actualmente, la miel a granel se vende a 40 Bs, cuando en cosechas anteriores costaba 30 Bs. El incremento se debe al alza en los insumos y otros gastos de producción.

En 2024, la Asociación de Productores de Miel y Derivados de San Antonio obtuvo el primer lugar en un concurso local realizado en Villa Montes, destacando el trabajo del grupo de mujeres organizadas.

Ahora, las asociadas impulsan un proyecto ambicioso para establecer una ruta turística de la miel, aprovechando la riqueza vegetal del bosque como un atractivo que podría fortalecer el turismo comunitario.

Además, proyectan capacitarse en la elaboración de derivados de la miel y destinar parte de sus ganancias a la implementación de purificadores y gavetas, con el objetivo de mejorar sus procesos productivos y ampliar su oferta.

Además de recolectar miel, la presencia de las mujeres de la asociación en la Reserva del Aguaragüe les permite alertar a los guardaparques ante actividades que dañen la naturaleza, como la tala de árboles, convirtiéndolas en verdaderas guardianas del bosque.

Miel que se convierte en cera laminada

Otro grupo de mujeres que encontró en la miel una alternativa está en la comunidad de Chimeo. Allí, 20 integrantes conforman la Asociación de Mujeres Kuñareta Iparavisike, que en guaraní significa “Mujeres Trabajadoras”. Se dedican a transformar la miel en láminas de cera estampada, un producto utilizado para formar las bases de los panales dentro de las colmenas.

A diferencia de las mujeres de San Antonio, esta asociación mantiene sus colmenas en espacios familiares. Muchas familias de Chimeo las tienen instaladas en sus potreros (parcelas) e incluso en el huerto escolar.

Mercy Arapino, presidenta de la asociación, relata que el proyecto fue impulsado por el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet). El apoyo recibido incluyó procesos de capacitación y la implementación de un taller equipado con las herramientas necesarias para el trabajo. En sus inicios, participaron aproximadamente diez mujeres, quienes comenzaron a formarse y organizarse en torno a la producción apícola.

Como todo inicio, tuvo sus percances. “Teníamos competencia por el contrabando de miel que ingresaba de Argentina, los precios eran mucho más baratos, pero con el tiempo logramos que nuestro producto tenga calidad y sea requerido”, explica Mercy.

Además de la miel, en la elaboración de las láminas las asociadas incorporan un 10 % de parafina para darles mayor consistencia y evitar quiebres. Sin embargo —aclara Mercy— esta proporción es mucho menor que en otras formulaciones que llegan a usar hasta un 40 %. Esta reducción no solo hace el producto más natural, sino que también garantiza una mejor calidad.

La Asociación de Mujeres Kuñareta Iparavisike vende cada lámina de cera en Bs 11, mientras que la caja de 120 unidades se ofrece en Bs 1.200. En temporada alta, llegan a distribuir hasta 200 cajas.

“Tenemos garantía de nuestro producto, las abejas la aceptan en un 100%”, cuenta Mercy.

La productora detalla que en el taller trabajan en dos turnos y que la labor exige una alta precisión en la manipulación de la cera dentro de los moldes y la maquinaria. Explica que cualquier error en la temperatura o en el prensado puede afectar la calidad de las láminas de cera estampada.

“Para facilitar el acopio de miel, se adoptó el trueque como mecanismo alternativo. Los productores que entregan un pan de cera de un kilo reciben siete láminas a cambio, o bien pueden optar por un pago directo de 70 bolivianos por kilo.

Tras obtener su personería jurídica, las integrantes de la asociación comenzaron a consolidar su labor en el rubro. Desde entonces, han logrado comercializar su miel tanto en el Chaco como en los mercados de Santa Cruz, Tarija y Potosí.

Ellas realizan un informe económico de los gastos, egresos e ingresos y distribuyen las ganancias de las ventas por igual, de acuerdo a su estrategia de comercialización. El proyecto inició con un fondo de arranque de 2.000 bolivianos, con la optimización de los recursos multiplicaron su capital, ahora superan los 10.000 bolivianos.

En la etapa de floración correspondiente a la temporada 2025/2026, las colmenas se fortalecen con nuevas abejas obreras, lo que aumenta la demanda de cera. Las productoras ya se alistan para una próxima entrega.

Estela Cuellar, mburuvicha de la comunidad productora, subraya que una gran parte de las mujeres involucradas en esta actividad son jefas de hogar, quienes buscan generar ingresos propios. En muchos casos, sus parejas han migrado a otras regiones del país o a Chile en busca de empleo, dejando a las mujeres como principales responsables del sustento familiar.

Miel y productos cosméticos

En la comunidad guaraní de Tahiguaty, mujeres agrupadas en la Asociación Eikavi (“buena miel”) se adentraron en la apicultura como estrategia para diversificar sus ingresos. Con la miel obtenida no solo venden el producto puro, sino que también elaboran shampoo, jaboncillos y cremas naturales, que comercializan en ferias locales y en otros departamentos del país, explica Gabriela Araguino, integrante de la asociación.

La productora cuenta que la asociación comenzó como parte de un proyecto anual del Gobierno Regional de Villa Montes, que ofreció capacitación y apoyo. Con el tiempo, el grupo se consolidó de forma independiente, sumando valor agregado a su producción.

“Ofrecíamos en ferias y dejábamos tarjetas para que nos contacten”, detalla.

Para elaborar una docena de botellas de shampoo, las familias reunían dos kilos de miel y, por semana, podían preparar hasta cinco cajas, cada una con doce unidades. Todo el proceso artesanal se realizaba en sus propias cocinas o sobre fogones, combinando paciencia, destreza y tradición.

Hace unas semanas, las mujeres tuvieron que detener la producción, afectadas por el aumento de los precios de los insumos necesarios para elaborar sus productos. Actualmente solo ofertan los pocos productos que quedaron en stock, esperan que los precios se nivelen para reactivar su emprendimiento.

“Como nación guaraní nos dedicamos a la agricultura, apicultura y en menor proporción a la ganadería”, explica el Mburuvicha Comunal William Durán.

La producción de miel es una buena alternativa para la comunidad, ya que en estos meses es una de las afectadas por muerte de ganado, a causa de clostridiosis.

Esta iniciativa no solo mejora la economía de los hogares, sino que también fortalece el trabajo colectivo y los saberes ancestrales. De las aproximadamente 70 familias que habitan la zona, unas 20 se dedican a la producción de miel. Aunque no todos los productores están asociados, muchos cosechan solo para el consumo propio y venden el excedente en comunidades cercanas.

Villa Montes: potencial apícola bajo amenaza

Los emprendimientos liderados por mujeres están dinamizando un mercado de miel tradicionalmente dominado por varones, fortaleciendo la capacidad apícola de Villa Montes. La región, con condiciones excepcionales de floración que permiten hasta cuatro cosechas al año, se ha consolidado como un centro de producción melífera, generando alrededor de 430 toneladas de miel anuales.

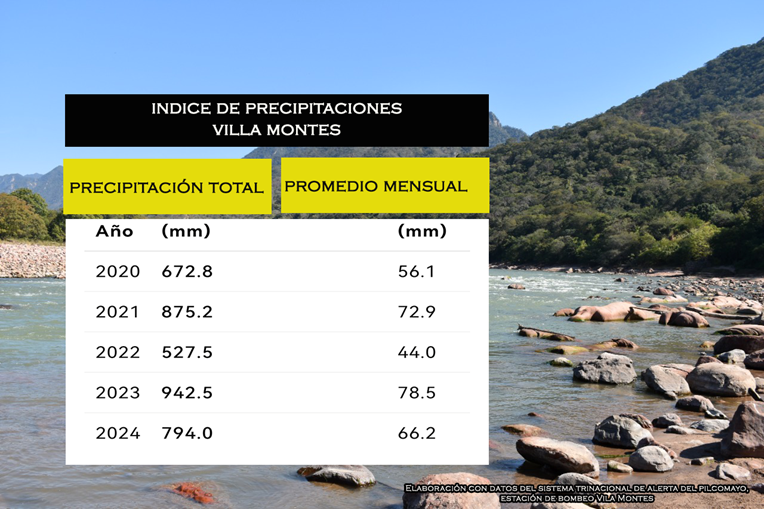

La apicultura enfrenta amenazas crecientes: las lluvias intensas de principios de año dañaron las colmenas, con precipitaciones superiores a las del año anterior (134 mm en enero y 51 mm en febrero, según el INE). Estas condiciones extremas afectan la salud de las abejas y reducen la producción de miel.

Infografía

Otra amenaza importante es la deforestación, que se ha acelerado en Villa Montes durante los últimos dos años, impactando directamente en la actividad apícola y en la disponibilidad de recursos para las colmenas.

Además, y en relación con la expansión de la frontera agrícola, en comunidades como Vertiente, que recién incursionan en la apicultura, y Tahiguaty se reportó la muerte repentina de colmenas, probablemente por intoxicación con insecticidas, según Nabor Mendizábal, especialista en apicultura.

Este escenario evidencia la vulnerabilidad de los apiarios frente a fenómenos climáticos extremos y a la presión de la agricultura convencional intensiva.

El bosque y la miel

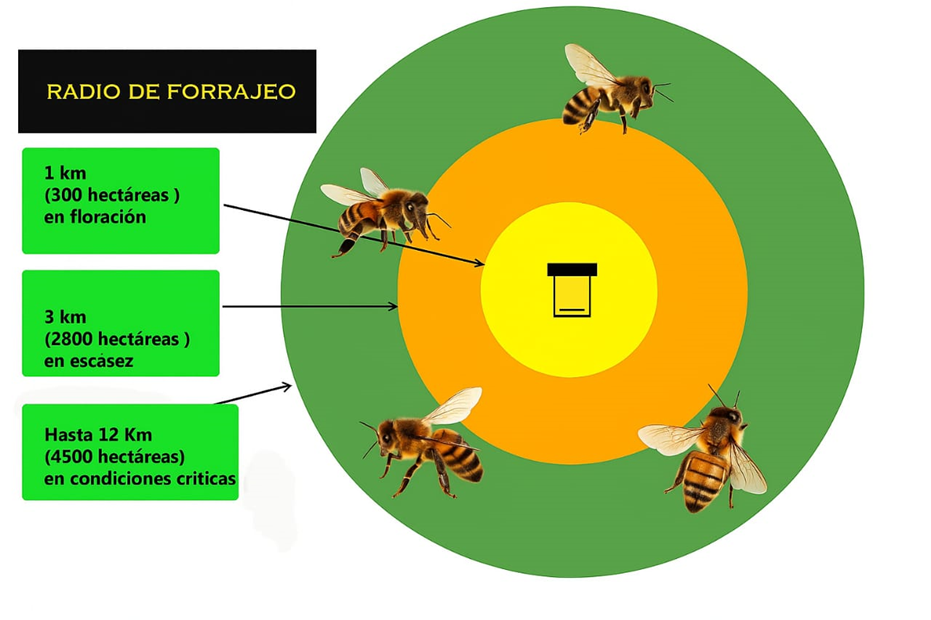

La apicultura depende de la conservación del bosque, fuente vital de néctar y resinas. Sin embargo, el desmonte para carbón vegetal amenaza este equilibrio. Mendizábal explica que un apiario con 20 a 30 colmenas requiere unas 220 hectáreas de bosque para lograr hasta dos cosechas anuales. Además, las abejas son esenciales para la biodiversidad y la producción de alimentos: su desaparición pondría en riesgo la regeneración forestal y hasta el 70 % de lo que consumimos.

En el Chaco boliviano, Yacuiba perdió casi un tercio de su bosque por la expansión agropecuaria, mientras que Villa Montes conserva el 94,8 % de su floresta, lo que favorece su resiliencia climática y el desarrollo apícola sostenible.

Sin embargo, en Villa Montes surgen tensiones. La Costa, considerada ideal para la crianza de abejas, empieza a verse presionada: apicultores de otras zonas instalan grandes apiarios que compiten por los recursos y que, a futuro, podrían impactar negativamente en las colmenas locales.

En medio de este monte resiliente, las mujeres guaraníes de Villa Montes han tejido una red de emprendimientos que demuestra que, cuando la naturaleza se cuida y las mujeres lideran, la apicultura se convierte en una herramienta de transformación y resistencia.

*Esta investigación fue realizada en el marco del VI Fondo de apoyo periodístico “Crisis Climática 2025”, que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y Fundación Para el Periodismo (FPP).

Por. Carla Ordonez.